自動車のECUの評価・解析ツールやソフトウェア開発支援の世界的企業であるベクターの日本法人であるベクター・ジャパン社の勉強会が、AJAJ西村直人理事のご尽力により開催されました。

■CANの歴史と共に歩む「縁の下の力持ち」

ベクターを一言で表すなら、自動車の神経網とも言える車内ネットワーク「CAN(Controller Area Network)」の歴史と共に成長してきた、業界の「縁の下の力持ち」です。

1988年、ドイツのボッシュ社でCANネットワークを開発していた3人のエンジニアがスピンアウトして設立。その出自からも分かるように、同社は自動車の電子化の根幹を支える技術に深く根差しています。

グループ全体の社員数は約4500名、世界14か国33拠点に展開するグローバル企業で、2023年のグループ全体の売上は日本円で2000億円を超える規模に達し、近年は特に中国市場の急拡大を背景にアジアでの存在感を増しています。

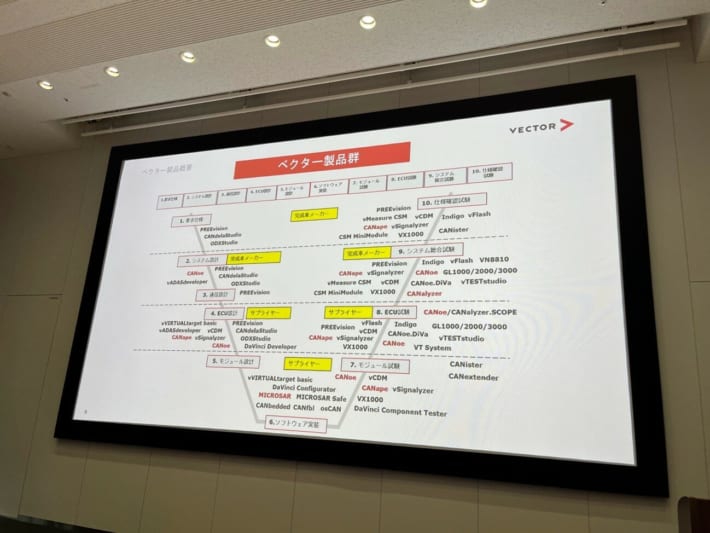

ベクターの事業領域は、大きく分けて以下の2つです。

・開発ツール

自動車開発の現場でECUの評価や解析に用いられるツール群です。CANの信号を解析する「CANalyzer(キャナライザー)」 はとくに有名で、「ベクターという会社名よりキャナライザーの会社として認知されていた」というほどです。

さらに、車両全体のECUをシミュレーションし、テスト自動化まで行える上位ツール「CANoe(カヌー)」 や、センサーデータなどを元に制御パラメータを調整・キャリブレーションするための「CANape(キャナピー)」 など、エンジニアにとって不可欠なツールを提供しています。

さらに、車両全体のECUをシミュレーションし、テスト自動化まで行える上位ツール「CANoe(カヌー)」 や、センサーデータなどを元に制御パラメータを調整・キャリブレーションするための「CANape(キャナピー)」 など、エンジニアにとって不可欠なツールを提供しています。

・組込みソフトウェア

ECU内部で実際に動作するソフトウェアです。特に、自動車用ソフトウェアの標準規格である「AUTOSAR(オートザー)」に準拠したベーシックソフトウェア群「MICROSAR(マイクロザー)」 はよく知られています。

AUTOSARは、メーカーごとに異なっていたソフトウェア仕様を標準化し、開発の効率化と品質向上を目指すもので、ベクターはこの標準化団体AUTOSARコンソーシアムの「プレミアムパートナープラス」という上位ランクに位置しており、仕様策定にも関与しています。

この「ツール」と「ソフトウェア」という両輪を持ち、V字開発プロセスの全域をカバーする豊富なポートフォリオを持つこと。これがベクターの強みと言えるでしょう。

■SDV開発の理想と現実

SDVが目指すのは、車の機能がOTAによるソフトウェアアップデートで継続的に向上し、ユーザーごとにパーソナライズされる世界です。

しかし、SDVの開発現場で自動車メーカーのパートナーとして奮闘するベクターの稲垣氏は「SDVはものすごいお金と人をかけてやっていますが、実は多くの場合でうまくいっていない。日本のメーカーだけじゃなく欧米メーカーもです」と明かします。

象徴的なのが日産の事例です。日産は、ブレーキやエンジンの制御といったクリティカルな部分までOTAで書き換えられる機能を既に実装しているにもかかわらず、「実際のところソフトウェアアップデートはあまりできていない」と稲垣氏は指摘します。そこには日本特有の、そして自動車という製品が持つ課題が横たわっています。

ひとつには、法規制と認証の壁。走る・曲がる・止まるに関わる制御ソフトウェアを変更した場合、再度、国の認証を取り直す必要があるのかという問題があります。

そして品質保証の壁。アップデートによって予期せぬ不具合が発生した場合の責任の所在や、膨大な組み合わせのテストをどう担保するかという課題です。

SDVの実現は、単にソフトウェアをOTAでアップデートする技術の話ではなく、アーキテクチャ、開発プロセス、法規制、そしてビジネスモデルそのものをいちから変革する必要がある取り組みなのです。

■SDVの成功に必要なものとは

では、この巨大な壁を乗り越える術はあるのでしょうか。ベクター社は、自社のミッションを「SDVを実現するベストなイネーブラー(実現を可能にする存在)になること」と定め、そのための具体的なソリューションを示しています。

・ソフトウェアプラットフォーム

SDVの核となる部分であり、これに対してベクターは、AUTOSARに準拠したMICROSARの提供はもちろんのこと、車両データを収集・分析し、サイバーセキュリティを監視するクラウド側のバックエンドまで、車とクラウドを一体のシステムとしてみなし、各種ソリューションを提供します。

・ソフトウェアファクトリー

稲垣氏は「車向けのソフトウェア開発には2年くらいかかる。ちょっとした変更でも半年以上です。かたや実現したいのは、1ヶ月週間ごとに新しいソフトをどんどん出していくこと。とてもじゃないけど、今の体制ではできない」と説明します。

このギャップを埋めるのが「ソフトウェアファクトリー」というコンセプトです。

これは、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デプロイメント)といったIT業界の手法を自動車開発に最適化し、ビルド・テスト・評価といったプロセスを自動化する開発環境を指します。ベクターは長年培ってきた開発ツール群の知見を活かし、この次世代の開発基盤の構築を支援します。

・アドバイザリー&サポーティングサービス

SDV開発は、ツールやソフトウェアを提供するだけでは実現できません。メーカーと共に現場で協力しながら開発を進めることが不可欠です。

ベクターは独立系の立場から、特定の自動車メーカーの系列に属さず、横断的な知見を活かしたコンサルティングや共同開発といったより踏み込んだサービスに力を入れています。

■自前主義からの脱却と外部を使いこなす戦略

今回の取材を通して見えてきたのは、SDVという変革が、自動車メーカーにとって「自前主義」の限界を突きつけるものであるという事実です。ハードウェアとソフトウェアが複雑に絡み合い、車の中からクラウドまで見通さなければならない時代において、すべての領域を1社でカバーするのは現実的ではありません。

だからこそ、ベクターのような、特定の領域に深い専門性を持ち、業界標準をリードする「イネーブラー」の存在価値が高まります。今後の自動車メーカーは、優れたソフトウェアを自社で開発する能力はもちろんのこと、ベクターのような外部の専門家と、いかに効果的なパートナーシップを築き、その知見を自社の開発力に転換していく能力が求められることになりそうです。

| ■参加者(敬称略、五十音順) 23名 |

|---|

| 会田肇/有元正存/飯田裕子/太田哲也/大谷達也/大音安弘/岡崎五朗/日下部保雄/工藤貴宏/菰田潔/斎藤慎輔/佐藤久実/佐藤耕一/塩見智/高橋アキラ/高山正寛/近田茂/西村直人/藤島知子/諸星陽一/山崎明/山城利公/吉田由美 |