2025年7月22日。いすゞ自動車は日本自動車ジャーナリスト協会(当会)の会員を対象とした「いすゞ商用車説明会」を同社の藤沢工場にて実施しました。当会からは23名の会員が藤沢工場に参集したほか、オンラインで説明を受けた会員が7名いました。

当日はまず、藤沢工場に隣接する展示施設「いすゞプラザ」にてプレゼンテーションが行われました。最初にご挨拶いただいたのは専務執行役員カーボンニュートラル戦略部門EVPの大平 隆氏です。

大平氏の担当テーマは「いすゞ自動車のご紹介・取り組みについて」で、現在のいすゞ自動車の概要として、同社の売上は小型から大型までのトラックやバスなどのCV(コマーシャルビークル)が約50%、次いでピックアップトラックやピックアップトラックベースのLCV(海外展開のみ)が23%、アフターセールスが18%、産業用エンジンなどが9%であることが示されました。また同社の商品価値は「環境にやさしい」、「使い勝手がいい」、「止まらない・働き続ける」と定められ、社会全体の稼働を止めないと説明。商用車メーカーらしい使命感に満ちたものでした。

さらに同社の新中期経営計画である「ISUZU IX」の実現についてなどが説明されました。

「ISUZU IX」は「総労働時間規制」、「ドライバー不足」、「積載・輸配送効率の向上」、「二酸化炭素排出量の削減」、「交通事故」などの解決すべき社会課題についてコネクティッドサービス、カーボンニュートラルソリューション、自動運転ソリューションなどで対応していき、2030年までに売上6兆円、営業利益率10%以上を達成するという事業規模を目標にしています。

続いて常務執行役員営業部門EVPの能登秀一氏より「日本国内の商用車市場の現状について」の説明が行われました。商用車は乗用車と異なり使用者が仕事の道具として使うものであり、それに対応するためいすゞでは小型トラックだけでも約2500種を製造するという多品種少量生産していると説明されました。また、近年は免許制度の改正もあり、普通免許で運転できるトラックの種類が激減していることを紹介。その対策としてAT限定の普通免許で運転可能なエルフ・ミオという車種を設定されました。

そのほかにもトラックの特徴であるシャシへの架装が多種多様であり社会インフラとして重要であること、国内の商用車は乗用車の15分の1程度の400万台程度ながら、稼働を止めずに長期使用に耐えうるようアフターサービスが重要であることなども紹介。また、同社がコネクティッド関連に注力していることが紹介され、2004年から「MIMAMORI」と呼ばれるシステムで顧客の配送業務・労務管理業務を最適化するサービスを展開していること、2015年からは車両自身がコンディションを自己診断し、そのデータに基づき全国どこでも故障の予兆と故障内容を把握可能な「PREISM」というサービスを開始したことが説明されました。

次に常務執行役員開発部門VPの佐藤浩至氏より「商用車の自動運転の取り組み状況」についての説明が行われました。

輸送業界は慢性的なドライバー不足に悩まされていて、トラック/バスともに必要な輸送能力が確保できていない状況です。また、交通事故件数についても2021年より横ばい傾向にあり、交通事故件数を下げていくにはさらなる努力が必要だとされています。こうした事態の解決に自動運転が期待されていて、いすゞでは日米のトップランナーと協創し2027年度に自動運転レベル4の実現を目指していることが紹介されました。2024年度はいすゞとIAECによる自動運転トラックで実証実験を行っていましたが、2025年度はApplied Intuitionと共同で次世代自動運転大型トラックを開発中。このモデルには、LiDAR×6、レーダー×8、カメラ×7のセンサーを搭載。前方200m以上、360°周辺半径120m以上検知可能となっています。

最後のプレゼンテーションは常務執行役員開発部門EVPの上田 謙氏による「CN車両への取り組み状況」でした。

日本の二酸化炭素排出量のうちトラックバスは全体の7.7%を占めていて、それを減らすためにはCN(カーボンニュートラル)化はいすゞの責務であるという認識をもっているとのこと。CN化については3種のアプローチで取り組んでいてバッテリーEVは小型トラック、路線バスを量産中、ピックアップトラックを2025年度から欧州に導入開始、バッテリー交換式の小型トラックを構内で実証中。FCVについては小型トラックを社会実証中、大型トラックを実証実験中。CN燃料は軽油代替としてHVOとe-フュエルをモニター運用中、CNG代替としてバイオメタンとe-メタン対応車を大型&小型トラックで量産中、LNG代替として液化バイオメタン対応の大型トラックが量産中となっているとのことです。

プレゼンテーション終了後はエルフを試乗する班と工場見学の2つの班に分かれて行動しました。

エルフ試乗班はディーゼルエンジン搭載のエルフと、バッテリーEV仕様のエルフEVの2台に試乗しました。

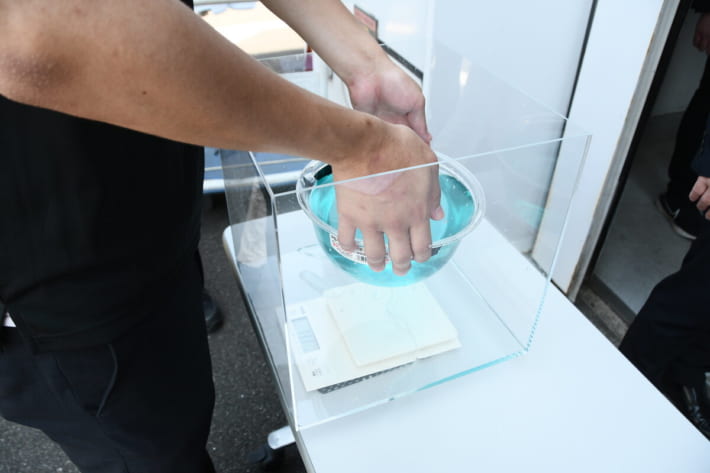

ディーゼルエンジンのエルフは9速ISIM(デュアルクラッチ式9速AT)を搭載し、スムーズな発進とシフトチェンジを可能にしています。この9速ISIMの性能を実証するために用意されたのが色水を入れたボウル。色水を入れたボウルを専用の四角いケースに入れて荷台に設置し、こぼれる量を計測しました。遊び心を交えた実験で、こぼれる色水の量の目標は200ミリリットルとされていました。全員が走り終わった後にこぼれた色水の量が少ない上位3人の会員が紹介されました。

ちなみに1位は西村直人会員で81ミリリットル、2位が森川オサム会員で131ミリリットル、3位が竹岡圭会員で134ミリリットルでした。一方のエルフEVはディーゼルのエルフと同様のフレームを用いているEVトラックで、EVならではのトルクフルな走りが特徴。排ガスも出さないため、深夜や早朝などの住宅街にあるコンビニエンスストアへの配送などで重宝されます。

藤沢工場はディズニーランドとディズニーシーを合わせた程度の敷地に第一から第四まで4つの工場があり、工場見学が行われたのは車両組立が行われている第二工場でした。トラックは非常にさまざまな車型が存在するため、年に1台や、4年に1台といった少数オーダーにも対応しており、それらの注文にもロット生産ではなく、すべて通常のラインで対応しているとのこと。当たり前の話ですが工場では不良品を作らないということが大切で、生産時間のなかで毎日3分間ラインを停止して全員が部品を手にとって確認するという体勢が取られています。

見学した第二工場だけで使われるトルクレンチは約3700本あり、それを毎日チェックして校正して使用しているとのことでした。工場内ではメールやチャットといった連絡方法は取らずに、フェイス・トゥ・フェイスでコミュニケーションを取っていて、こうした取り組みが、品質維持につながっているといいます。

商用車は普段なかなか接する機会が少なく、試乗や取材のチャンスも限られがちですが、日本のインフラを支えている重要なジャンルであることを再認識。日本のモノ作りの精神が色濃く根付き、社会的責任を持っている企業であることを強く感じました。

| ■参加者(敬称略、五十音順) 会場での参加:23名、オンライン参加:7名 |

|---|

| 有元正存/石川真禧照/内田俊一/太田哲也/大音安弘/日下部保雄/工藤貴宏/菰田潔/近藤暁史/鈴木ケンイチ/鈴木直也/高山正寛/滝口博雄/竹岡圭/近田茂/西村直人/堀越保/丸山誠/桃田健史/森川オサム/森口将之/諸星陽一/米村太刀夫(以上会場参加)/会田肇/西川昇吾/まるも亜希子/山崎明/山城利公/山本シンヤ/吉田由美(以上オンライン参加) |